国立・公立大学と医学部再受験を解説

国立や公立大学医学部は、学費が安いため医学部再受験生に人気があります。

しかし、現役・浪人世代からも魅力的なことは言うまでもなく、実際に合格難易度は高いです。

そんな、国公立大学医学部の合格を目指すことは、医学部再受験生にとって無謀であるのか、ここでは紹介していきます。

国立・公立大学を医学部再受験で目指すのは無謀か

国立・公立の大学を目指す医学部再受験生は昔から多いです。

かつては、学費が安いだけでなく、面接試験を採用していない国立大学も複数あったため、年齢に関係なく純粋に学力勝負ができる点が医学部再受験生にとって魅力でした。

しかし、今は国公立・私立関係なく全ての医学部医学科で面接試験を実施。

国立・公立大学医学部の学費負担が6年総額350万円程度で済むことが、経済的に独立している社会人の医学部再受験生にとっては医師の夢を実現させるための限られた方法となっています。

それでも、国立・公立大学医学部は共通テストが(旧センター試験)受験必須で文系科目の対策が必要となり、しかも得点率は9割前後ないと合格は厳しいです。

国公立大学医学部再受験では、共通テスト対策と二次試験対策の両方の対策が必要となってくるため、受験勉強から遠ざかっていた医学部再受験生にとっては非常にハードルが高い入試制度となっています。

では、医学部再受験で国立または公立の医学部医学科に合格することは無謀なのでしょうか。

結論から言うと、無謀ではないが私立に比べれば厳しいと言わざるを得ないと言ったところです。

文系科目を含め苦手科目が作れない上に、しかも受験勉強がゼロからのスタートであれば、国公立大学受験には膨大な学習量が待っています。

これを、モチベーションを維持しながら国立大学合格レベルまで持ってくるのは至難の業といえるでしょう。

実際に医学部再受験で国公立大学医学部に合格している人は、国立旧帝大学出身の勉強が得意な人か、何年も勉強生活を続けて合格を勝ち取っているかのいずれかとなります。

多くの医学部再受験生は合格を実現できずに受験勉強から身を引いているのが現実です。

国立医学部の入試制度をおさらい

ひとえに国立医学部といっても様々な入試制度があるので、ここでいったんまとめてみます。

一般前期試験

一般前期試験では、一次試験の共通テスト(旧センター試験)と二次試験の個別筆記試験によって構成されます。

山梨大学以外のほぼ全大学で定員のほとんどを一般前期試験で募集しています。

共通テストでも85%近くは要求され、国立医学部受験では最もオーソドックスな試験方式ですが、同時に最も大変な試験方式です。

一般後期試験

一般前期試験に不合格となった学生の多くが受験します。

前期試験と同様に一次試験の共通テストと二次試験の構成であることがほとんどですが、二次試験では筆記試験を行わず面接だけを実施する大学もあります。

山梨大学を除いて一般後期の定員数はかなり少ないので、かなり高倍率になってしまうことが特徴です。

学校推薦型選抜試験

一般前期・後期の前に行われる試験で、高校3年間での成績や課外活動での実績をもとに受験生の持つ資質を総合的に評価する試験です。

したがって学力試験や共通テストの点数よりも、面接試験・小論文・部活動での賞状・コミュニケーション能力などを重視される試験です。

医学部ではただ勉強ができる学生よりも人間的に素晴らしい人材を近年求める傾向にあるので、学校推薦型選抜試験はこれから先、定員枠が増加しそうです。

総合型選抜試験

いわゆるAO試験のことで、学力以外の秀でた才能を武器に自分を売り込む試験です。

小論文・面接試験を軸に試験は行われ、医師になる志の強さなどを判断されます。

学校推薦型選抜試験と異なり校長からの推薦状は必要ないため、自分に適性があると思ったら誰でも出願可能なことが特徴です。

地域枠

医学部独自の試験方式で、特に医師不足の問題が深刻な大学で実施されています。

卒業後9-12年程度、定められた病院での勤務を条件に奨学金を貸与してもらえたり、一般枠よりも最低点の基準が緩かったりするメリットがあります。

ただし卒後のキャリア形成では制限がかかるので、注意は必要です。

年齢に寛容かどうかよりも学力を上げるほうが厳しい

医学部再受験生にとっての懸念事項が年齢問題だと思います。

実際に東京医科大学をはじめ多くの大学で明らかになった不正入試で年齢差別を実施している大学が発覚したように、年齢に寛容ではない医学部があることは悲惨的でありながら紛れもない事実です。

しかし、国立・公立大学医学部を目指す場合は、年齢に寛容かどうかよりも、まず国立・公立大学医学部に合格できる学力まで偏差値を伸ばせるかが大きな問題となります。

国立医学部の合格には共通テストで9割前後の得点率を確保し、偏差値60以上出す必要がありますが、これを模試で出せない医学部再受験生のほうが圧倒的に多いもの。

したがって、年齢に寛容かどうかを気にするよりも、まずは国立大学医学部に合格できる学力を習得できるかどうかを優先して考えることが重要となります。

学力さえあれば、選択肢は出てくるため、次で紹介するように医学部再受験生でも合格できる大学は見つかります。

年齢に寛容な大学があるかどうかで悩んでいる人がいれば、まずは偏差値60以上の学力を習得できているかどうか冷静に考えることが重要です。

勢いで挑戦しても失敗してしまうのが明らか。

社会人の医学部再受験生なら、まずは週末を利用して勉強を始めてみて、手ごたえを確認してみることをおすすめします。

再受験生に人気の高いおすすめ国立・公立大学医学部

医学部再受験生が目指す国公立大学は実のところ、ある程度絞られています。

年齢に寛容だったり、医学部再受験の合格者が多かったりする国立大学は理不尽な理由で不合格になることがなく、安心して受験できるからです。

そこでここでは、医学部再受験生に人気の高い国立大学を紹介していきます。

国立大学合格を目指す医学部再受験生は、ぜひ候補に入れることをおすすめします。

医学部再受験に人気の高いおすすめ国立医学部3選

滋賀医科大学

医学部再受験生の多く入学を目指す国立大学といえば、滋賀医科大学。

多くの医学部再受験生が合格を勝ち取っている年齢にも非常に寛容的な国立大学です。

ただし、2020年から前期日程の定員を70名から55名に削減し、推薦枠を増員したため、一般枠しか受験できない医学部再受験生にとっては競争率が上がっています。

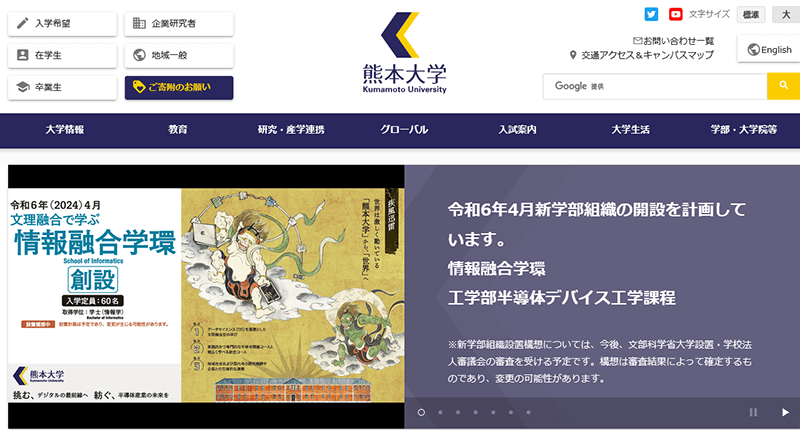

熊本大学

以前は、年齢に関係なく優秀な受験生を確保するために面接試験を長らく実施してなかった熊本大学。

旧制医科大学をルーツに持つ国立大学で、伝統や実績も豊富な点が魅力です。

現在は面接試験を導入していますが、それでも30代の医学部再受験生が合格を実現するなど、まだまだ年齢に寛容的で人気の国立大学です。

香川大学

年齢への壁を全く感じさせないことで有名な香川大学。

学士編入試験でも顕著で50代の合格者もおり、年によっては全合格者の中で30代の合格者が10人以上いたことも。

医学部長自信が「年齢に関係なく多様な学生を受け入れる」とインタビューに答えており、クリーンな入試で有名です。

キャンパスの立地は決して都会のような便利なものではありませんが、6年間しっかり勉強する環境としては抜群と言えるでしょう。

年齢に寛容な大学一覧

医学部再受験といっても、仮面浪人性などの現役大学生も含まれますが、一般にはアラサーであることが多いもの。

そこでここでは、これまでの入試結果を分析し、実際に入試合格者の中での22歳以上の合格者数が多い国公立大学を「寛容」な大学とし、特にアラサー以上(25歳以上)の合格者数が多い国公立大学を「非常に寛容」な大学としてご紹介します。

データで見る国立・公立大学の年齢別入学者情報

国立・公立大学医学部の22歳以上入学者数【2022年入試】

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が毎年出している、国公立大学の学部別年齢別入学者数をもとに、2022年度入試における国公立大学医学部の22歳以上の入学者数を調べ、表としました。

以下がその表で、年齢区分を22歳以上29歳以下と30歳以上の二つで区切って調べました。

| 大学名 | 22歳以上~ 29歳以下 |

30歳以上 |

|---|---|---|

| 旭川医科大学 | 2人 | 0人 |

| 札幌医科大学 | 7人 | 3人 |

| 弘前大学 | 3人 | 0人 |

| 山形大学 | 8人 | 0人 |

| 福島県立医科大学 | 1人 | 0人 |

| 筑波大学医学群 | 1人 | 0人 |

| 千葉大学 | 3人 | 0人 |

| 東京医科歯科大学 | 1人 | 0人 |

| 横浜市立大学 | 2人 | 1人 |

| 新潟大学 | 5人 | 2人 |

| 富山大学 | 4人 | 1人 |

| 信州大学 | 12人 | 1人 |

| 山梨大学 | 3人 | 3人 |

| 浜松医科大学 | 4人 | 0人 |

| 岐阜大学 | 1人 | 4人 |

| 名古屋大学 | 3人 | 1人 |

| 名古屋市立大学 | 3人 | 1人 |

| 福井大学 | 4人 | 0人 |

| 滋賀県立医科大学 | 7人 | 2人 |

| 三重大学 | 11人 | 6人 |

| 京都大学 | 3人 | 0人 |

| 京都府立医科大学 | 2人 | 2人 |

| 和歌山県立医科大学 | 2人 | 1人 |

| 大阪大学 | 2人 | 0人 |

| 大阪公立大学 | 3人 | 0人 |

| 神戸大学 | 2人 | 0人 |

| 鳥取大学 | 8人 | 0人 |

| 岡山大学 | 6人 | 0人 |

| 島根大学 | 12人 | 6人 |

| 広島大学 | 3人 | 0人 |

| 香川大学 | 11人 | 1人 |

| 徳島大学 | 0人 | 1人 |

| 高知大学 | 4人 | 1人 |

| 九州大学 | 3人 | 0人 |

| 長崎大学 | 4人 | 1人 |

| 熊本大学 | 16人 | 0人 |

| 大分大学 | 2人 | 0人 |

| 宮崎大学 | 6人 | 0人 |

| 鹿児島大学 | 5人 | 1人 |

| 琉球大学 | 7人 | 2人 |

上記の表からも分かる通り、22歳以上の国公立医学部合格者は想像以上に多い結果となりました。

多くの国公立大学で22歳以上29歳以下の医学部再受験生の入学が認められ、30歳以上でも実に20校もの国公立大学で入学者がいることが分かります。

どうやら、全体的に医学部再受験生に対して寛容な姿勢に向かっている傾向が考えられ、これは2018年の東京医大や順天堂大学による医学部不正入試事件以来、入試での医学部再受験生に対する差別が完全になくなり、それが影響していると考えられます。

もともと医学部再受験生に対して厳しい姿勢だったのは、年齢的に医学の勉強についていけるか怪しいからという理由だと考えられますが、実際に内部で高齢の学生が増え、医学部再受験生の中にも優秀な人が多いというのが分かったからだと思われます。

また、先に説明した滋賀県立医科大学、香川大学、熊本大学ではやはり医学部再受験生の合格が多いということもはっきりとわかる結果となりました。

この表の中で、22歳以上の入学者が10名以上の大学は、札幌医科大学、信州大学、三重大学、島根大学、香川大学、熊本大学の6大学でした。

この6大学については、少なからず医学部再受験生に対して寛容な姿勢をとっていると考えてよさそうです。

特に三重大学と島根大学については、30歳以上の医学部再受験生の入学が6名と1位であり、30代からの医学部再受験を狙う学生にとってはおすすめの大学といえるでしょう。

また東京医科歯科大学や名古屋大学、大阪大学、九州大学などの国公立大学医学部の上位でも一定数の22歳以上の医学部再受験生の合格がみられます。

これは、上位の国公立医学部では年齢や性別といった属性などよりも、真に優秀な学生に入学してもらいたいと考えているので、純粋に学力試験でのみ合格か不合格かを決めていると思われます。

そのため国公立の上位大学になればなるほど、面接試験での雰囲気は和やかで、圧迫するような質問もめったに見られないと報告されています。

医学部再受験×国立大学最短合格「3つのキーワード」

ここからは、医学部再受験で国立大学を受験する際に重要となる勉強法を解説していきます。

国公立大学は共通テスト対策から二次試験対策、小論文や面接など多くの課題があります。

医学部再受験として最短で確実に志望する国公立大学に合格するために重要なことを、今回は3つのキーワードにして解説していきます。

医学部再受験に寛容な大学を複数校から選べるほどの学力を身につけるためにも、ぜひ参考にしてみてください。

勉強計画を立てることは当然

医学部再受験となると、「まず始めてみる」という思いが先行するせいか、計画を立てずに勉強を始める方が珍しくありません。

しかし、国立大学ともなるとなおさら、医学部再受験は無計画に合格できるほど簡単ではありません。

必要となる勉強量が膨大であるほど、適切な勉強計画と軌道修正が非常に大切であることを忘れないでください。

まさに、PDCAサイクルをこの医学部再受験の勉強法にも活用するとよいでしょう。

- Plan(計画)

- Do(実行)

- Check(評価)

- Action(改善)

キーワード①「逆算」

まずは計画を立てることからですが、医学部再受験も含め国立大学医学部の合格には「逆算」での計画力が重要。

2月末の国立大学二次試験、1月中旬の共通テストという最終目標(大目標)を踏まえた上で、例えば

- 共通テストと二次試験の間は赤本を解く

- →共通テスト前は12月ごろから共通テスト対策に8割以上費やす

- →10-11月は赤本レベルの学習に徹する

- →重要となる夏7-8月は共通テストレベルの基礎の定着に徹する

なお、上記スケジュールは医学部再受験のみならず全ての国立大学医学部受験生にとって黄金スケジュールです。

こうして中目標を月単位で大まかに立てることができれば、次は数字を使った具体的な目標設定(小目標)に移りましょう。

受験勉強の計画では、この「逆算」のサイクルが非常に重要です。

医学部受験のプロは、この逆算の過程を経ることでその受験生が1年で合格可能か、2年以上になってしまうのか、おおかた分かってしまうほど。

この逆算を経て立案した勉強計画は、無理のない程度に設定していきながら、必ず達成させていくことを重要視して勉強を進めていきましょ。

キーワード②「自己分析」

国公立大学ほど膨大な科目数と学習量が必要になると、定期的な自己分析とそれに基づいた軌道修正(勉強計画の改善)が必要です。

もちろん適切に自分のことを分析できればいいのですが、そう簡単なことでもありません。

適切な自己分析のためには、河合塾や駿台、東進といった受験母数の多い大手予備校の模試を2ヶ月おきに定期的に受験することがポイント。

毎回数千円の出費と、丸一日の拘束で体力的にも疲れてしまいますが、得られるものは大いにあります。

模試の後には復習を欠かさないことはもちろん、数日後に配られる分析結果にじっくり目を通しましょう。それだけの母集団の中で、医学部を目指すあなたがどれほどの位置にあり、得意・苦手な分野は何かが十分にわかるはずです。

模試を活用した正確な自己分析をもとに、月単位での具体的な目標を立てていき、次の模試でまた自己分析・・・。

これは過酷な国立医学部再受験の勉強のモチベーション維持にも最適です。

キーワード③「相性」

医学部再受験で国公立大学を最短合格するためには、当然「医学部再受験に寛容な国公立大学」を受験することが必要不可欠。

とはいえ、そのような大学が少ないわけではなく、偏差値などを無視すれば20大学ほどから選ぶことができます。

そこで「寛容かどうか」以外に医学部再受験で重要なのがその大学との相性。

具体的には「その大学の過去問傾向との相性」です。

一部の国立総合大学などでは全学部共通問題が課されており、ある意味では共通テストと同じような比較的平易な難易度での勝負になります。

その一方で例えば一部の国公立大学の英語では、科学雑誌の論文レベルの長文や100字以上の自由英作文でかなりハイレベルな英語力を求める国公立大学も。

適切な自己分析で自身の能力を知った上で、各大学の過去問傾向を知り、配点比率なども合わせて、相性のいい国立大学を受験することで、確実な合格へとつながるのです。

避けて通れない共通テストの対策方法

国公立大学医学部に入りたいなら少なくとも9割は取りたい共通テスト。

ここでは、そんな共通テスト対策について、科目ごとに簡単に解説していきます。

数学

共通テストの数学は、とにかく時間制限がタイトであるということが特徴となっています。

さらに、センター試験から共通テストに変わったのに伴って難易度も大幅に上昇しました。

2022年度の数学は平均点が過去最低レベルで低くなり、このことも数学の難化傾向をよく表しています。

共通テスト数学の最も大きな特徴は、問題の文章が冗長でありそもそも問題を解くのにたどり着くまでに時間がかかるという点です。

正直、この対策には共通テストの形式に慣れることが最も効果的なので、数少ない過去問演習、そして各医学部予備校が出している予想問題集や模試の数をこなすことで点数を伸ばしていきましょう。

英語

センター試験から共通テストに変わった際に最も変化したのが英語といったも過言ではありません。

センター試験ではリーディング:リスニング=4:1であったのに対し、共通テストではリーディング:リスニング=1:1となり大幅にリスニングの占める割合が増加しました。

共通テスト英語で差がつくのは、このリスニングです。

リスニングは得意不得意がはっきりと分かれるため、上位集団と下位集団で差が明確に浮き彫りになるからです。

対策として、リスニング力は一朝一夕で身につくものではないですから、毎日5分でも英語を聴くことを意識しましょう。

リスニング用CDを聴くことはもちろん1つの選択肢ですが、TEDを活用することもおすすめとなっています。

TEDでは世界の著名人の講演会を聴くことができ、内容も興味深いものが多いため、飽きずに継続してリスニングの勉強をすることができます。

ただ聴くだけではなく英語を聴き取り、その英語を追って発声するシャドウィングも併用することで、さらなる効果が見込めます。

リーディングに関しては、二次試験の対策を行っていれば基本的には困ることはないでしょう。

さらに言えば、センター試験では出題されていたアクセントや発音の問題が共通テストでは今のところ出題されていないため、リーディング対策はより簡単になっています。

国語

共通テストの国語は、ほぼ全ての受験生にとって鬼門となる科目です。

点数がなかなか安定しないため、本番で下振れしてしまうと、他の科目ができていても大幅に足を引っ張られるという可能性があるのです。

古文漢文は可能な限り短時間で片付けて、最も難易度の高い現代文に時間を割くことが国語で高得点を取るための重要な点となっています。

そのために共通テスト対策としてまずすべきことは、自分に合った解く順番を見つけることです。

これは人によって大きく異なるため、本番形式の演習を積みながら自分で試行錯誤して探していくしかありません。

理科

理科は、二次試験の勉強をしていれば共通テストで困ることはないでしょうから、各教科のコツを一言でまとめるにとどめておきます。

化学

化学という科目においては、知識量と計算力が命ですから、とにかく演習量をこなしましょう。

特に重要なのは、知っていれば絶対に点を稼ぐことができる知識問題を確実に正解することができるようにするという点です。

教科書に載っているだけの知識では、医学部再受験で差をつけることができないどころか、逆に周囲に差をつけられてしまう可能性もあります。

そこで、医学部再受験で戦うことのできるだけの知識を蓄えるためのおすすめの勉強方法としては、

- 1. 教科書を1-2周通読して、基礎となる知識をまず叩き込む

- 2.問題集を一冊これと決めて、演習を進めて知らなかった知識をルーズリーフなどのノートにまとめていく

- 3.受験校の過去問を10年解いて2と同様に知らなかった知識をノートに追加していく

このやり方であれば、受験本番で進出問題に出会うということは限りなく少なくなるでしょう。

とにかく重要なのは、自分の知らなかった知識をストックするノートを作ることです。

物理

物理においては、化学のようにとにかくがむしゃらに演習をつんで知識量を増やすというよりは、物理現象を根本から理解することを意識しましょう。

物理は、知識問題というわけではなく現象を理解してそれに合った公式を当てはめていくという科目なので、勉強を始めたてのときはなかなかとっつきにくく、問題も溶けないということが多いです。

従って、物理に苦手意識を持ってしまうことが多くなってしまいます。

しかし上述したように物理現象を根本から理解してやれば、化学のように知らない見たことないといった問題が出ても、自分の知っている公式や考え方で絶対に正解することができるのです。

典型問題や法則の理解ができていればどんな問題でも解くことができます。

知らない知識問題が出たら答えられない化学とは全く逆の性質の科目です。物理現象を根底から理解して問題演習に応用するには時間がかかってしまう場合が多いので、苦手意識が合っても早いうちから取り組むことをおすすめします。

生物

生物は、受験科目として捉えるならば「化学」と似ている科目です。

物理のように理解していればどんな問題でも溶けるというわけではなく、化学のように知識量がものを言う科目となっているからです。

従って、受験勉強の手順としては化学と同様に

教科書の暗記→問題周演習・ノート作成→過去問演習・ノート作成

というルートが最もおすすめです。

基礎知識を詰め込んだ後は共通テストよりも少しレベルの高い問題で知識力を磨きましょう。

化学同様、自分の知らなかった知識をストックするノートを作りましょう。

また、生物では論述力という点も重要です。せっかく正当に至る知識を持っていても、採点者に自分の考えを正しく伝えられなければ正解はもらえません。

自分の論述に客観的に筋が通っていて、理解することが可能かということを自分で判断するのは難しいです。

可能であれば、外部の採点サービスや知り合いに自分の答案を見てもらいつつ論述力をブラッシュアップしていきましょう。

社会

医学部再受験生は他の受験生と違って一から勉強しなければいけない科目が多く、正直社会に割くことのできる時間はほとんどありません。

このことを考慮すると、共通テスト社会で医学部最受験生に最もおすすめな科目は地理です。

ここでは、地理をピックアップして解説していきます。

地理がおすすめである理由として、地理は他の社会の科目に比べて暗記量が少なく、覚えていなくても考えれば解くことができる問題も多いということが挙げられます。

もちろん、地名や基本的な用語、産地や人口の統計など、たくさん暗記しなければならないこともあります。

しかし、全部が全部暗記かといえば決してそういうわけでもないのです。

例えば、砂漠の一つの種類として「海岸砂漠」というものがあります。

この例として、ナミブ砂漠やアタカマ砂漠が挙げられます。

もちろん、これらを力技で暗記してもいいのですが、海岸砂漠の特徴を捉えるとこれらが海岸砂漠であることは容易に推定することができます。

海岸砂漠というのは、ある程度高圧帯で寒流が流れているところにできる砂漠です。

先程例に出したナミブ砂漠の西岸にはベンゲラ海流が、アタカマ砂漠の西岸にはペルー海流が流れています。

このことを考えると、これらの砂漠が海岸砂漠であることが分かるのです。

このように、暗記だけではなく諸々のメカニズム等を考えることで暗記する量を減らすことができますので、この点を意識しながら勉強していきましょう。

医学部再受験を成功させたいなら私立大学も候補に入れるべき

国立・公立大学医学部は学費が安いため非常に魅力的。

しかし、医学部再受験を成功させたいなら私立大学医学部も絶対に候補に入れるべきです。

学費問題は、奨学金制度や教育ローンなど解決する方法は複数あります。

学費だけを理由に私立大学医学部を目指さないことは、医学部再受験の成功率を大きく下げてしまいます。

私立大学医学部は、英語・数学・理科2科目が一般的で、国立・公立大学医学部と比較して対策しやすいのが特徴。

しかも、私立大学医学部は併願受験が可能なため、1度や2度失敗しても、どこかの医学部に合格できる可能性が残されています。

さらに、国立・公立大学医学部に比べると学費が高いことから、全体としての難易度も下がる傾向があります。

医師になる夢を絶対に叶えたいという医学部再受験生は国公立大学だけでなく、私立大学医学部も候補に入れて受験対策を行いましょう。

国立大学と同等かそれ以下の学費の私立大学

実は、私立大学の中には条件次第では学費が国立大学と同等かそれ以下となる大学があることをご存知でしょうか。

私立医学部学費ランキングなどを見ると、最安でも国際医療福祉大学の6年総額1850万円となっています。これでは国立大学の6倍近い金額に。

国際医療福祉大学ー特待奨学生

そんな国際医療福祉大学ですが、入試において優秀な成績を収めた場合には6年で最大総額1400万円が給付される制度があり、入学金150万円も免除となるために6年総額は300万円と国立大学と同等の金額に。

大学自体は医学部再受験に対しても比較的寛容な大学であり、優秀な成績という高いハードルはあるものの、学費面で国立大学に絞っている医学部再受験生にぜひおすすめしたい大学の一つです。

東北医科薬科大学ー修学資金制度

東北医科薬科大学も医学部再受験に対して寛容な大学の一つ。

学費は6年総額で3400万円ですが、修学資金制度を用いるとA方式であれば3000万円貸与、B方式であれば1500万円貸与+各県の修学資金約1100万円〜となり、こちらも国立大学と同等の学費になることが。

卒業後、東北地方の地域医療に一定期間従事することで貸与金額が全額返還免除となるお決まりの制度ではありますが、大学の寛容さと学費という面で医学部再受験生にはおすすめの大学です。

なお、どちらの方式も全国どこの居住地であっても受験可能なため、医学部再受験生全員が受験可能な制度でもあります。

その他にも私立大学の学費は意外と抑えられる

この記事では上の2大学をピックアップしてご紹介しました。

学費が抑えられる私立大学は他にも、順天堂大学、慶應義塾大学、自治医科大学、産業医科大学など、学費が抑えられることで有名な大学が多数あります。

中には、日本医科大学や東京慈恵会医科大学、北里大学など、大学独自の奨学金や特待生制度を駆使することで学費をかなり抑えることができる大学も。

全大学を調べるのはかなり時間と労力を割くことになりますが、受験は情報戦。

学費だけを理由に国立大学に絞ってしまい、そのせいで医学部再受験をなかなか成功できないパターンはかなり多く見受けられます。

国立大学に焦点を絞っている医学部再受験生にはぜひ一度、私立医学部の学費についても再度検討して欲しいものです。

国立・公立大学と私立大学とは卒業後の進路は異なる?

よく医学部再受験生が気にすることの一つに、国公立医学部と私立医学部で、措置業後でキャリア形成に違いが出るのか?ということです。

はっきり言いましょう、ほとんど皆無です。

というのも国公立医学部、私立医学部によらず、学習することはまったく同じで最終的に医師国家試験を受験し、医師免許を得るまで全く同じなのです。

なので、皆さんが思い描くような「医者」、つまり臨床医のことですが、臨床医になる面ではキャリア形成にほとんど支障をきたしません。

ある大学を出ていないとこの仕事はできない、なんてことはないので安心してください。

大学入学後にどれだけ意欲をもって医学を勉強できたのかが重要なのであり、大学名自体には医者としての仕事に大した影響はありません。

しかし、全く差がないとは言えませんので、どこで差があるのかについてみていきましょう。

学閥と呼ばれるものがある

医師免許を取ったら病院に勤務する人が多いですが、その際にマッチング試験と呼ばれる、いわば就活のようなものをする必要があります。

この場合、行きたい病院や行きたい地域が決まっている人は、大学選びの段階からその付近の大学を選ぶとよいでしょう。

基本的に出身大学の付近で働く人が多く、また大学の医局の関連病院としてその地域の病院を持っています。

その場合、いかにその大学がその地域の医療に影響力を持っているかが大事になってくるので、札幌・仙台・東京・名古屋・京都・大阪・福岡といった大都市近郊で働きたい場合は旧帝大を選ぶとよいでしょう。

また基本的に歴史の長い大学はその地域に影響力を持っているので、金沢や千葉といった中堅都市であれば旧六医科大学も候補に挙がるでしょう。

地方の場合、国立・公立大学の医学部の方が歴史が長いので、もし特定の地域に行きたい場合は国公立の方が有利といえるかもしれません。

とはいえ、あくまでもその方が働きやすいというだけで働けないわけではないので、学閥などは些細な問題といえます。

まずは国立・公立・私立大学医学部のどこでもいいので医学部再受験を成功させることに注力したほうが良いでしょう。

研究医になる場合

医師免許を取得してから多くの人は臨床への道に進みますが、研究への道へと進む学生も少なくはありません。

もし医学部再受験して研究医になりたいと考えているなら、国公立大学の中でもできるだけ旧帝大を目指して勉強しましょう。

各大学には国から研究費をもらっていますが、旧帝大は非常に多額の研究費をもらっており、日々新薬や難病の治療に対する研究を行っています。

そのため、研究するための設備が非常に調っているので、研究医になりたいのであれば、できるだけ学生のうちから高度な研究に触れられる旧帝大がおすすめです。

国立・公立と私立の一番の違いは、基礎医学における研究なので、研究医になりたいと考えている医学部再受験生はぜひ旧帝大を目指してみてください。

まとめ

医学部再受験は本当にいばらの道です。

医学部再受験生の場合、十分に勉強時間を確保してきた現役生や浪人生と違い、社会人経験を挟むので受験勉強から遠ざかった地点からのスタートでしょう。

医学部再受験生は少しでもお金を節約しようと私立大学を敬遠し、国立・公立大学のいずれかを志願する場合が多いですが、私立大学に比べ難易度は非常に高くなり、ハードルは高いです。

よほど医学部再受験して研究医を目指している訳でないなら、少しでも早く医者になれるように私立大学の医学部再受験も視野に入れることをおすすめします。

また、私立大学医学部は学費が非常に高額なのがネックですが、奨学金や教育ローン、特待生制度を使用すれば国公立大学と同程度まで学費を抑えられるので、ぜひ私立医学部も視野に入れてみてください。